【専務 西村栄造のコラム】第16回 「飯つぶ飛びかふ、ちゃぶ台」

「おむすびが、どうしておいしいのだか、知っていますか。あれはね、人間の指で握りしめて作るからですよ」

太宰治が『斜陽』の一節で、没落していく貴族の“お母さま”に言わしめた科白である。

「骨つきのチキンなど、私たちがお皿を鳴らさずに骨から肉を切りはなすのに苦心している時、お母さまは、平気でひょいと指先で骨のところをつまんで持ち上げ、お口で骨と肉をはなして澄ましていらっしゃる。そんな野蛮な仕草も、お母さまがなさると、可愛らしいばかりか、へんにエロチックにさえ見えるのだから、さすがにほんものは違ったものである。」

食のふるまいをとおして、その“お母さま”の人となりを表現しているくだりである。食は元来饒舌であり、表現の豊かな行為なのだろう。世の多くの男女がデートのときにかならず食事をするのも、“一緒に美味しく食事ができる相手がいちばんいい”と感じているからだとおもう。食は、あらゆる感情の発露でもあるのだ。

「黙食」という、あらたな禁忌のようなものが世間に要請されて2年を超えた。

コロナ禍の営業態勢における苦肉の策としてカレー屋さんが考案したという「黙食」が、あたかも従前からあったテーブルマナーのように広がった。さらに便乗するように、温泉施設やサウナでは「黙浴」、「黙蒸」という珍語までもが現れた。

子どもたちの学校給食では、同じ方向を向き黙って食べるという新しい習慣が定着してしまった。子どもたちはおしゃべりしながらの楽しい昼食を味わっていない。静けさと味気なさは同一の空気でその場を支配しているかのようだ。

コロナ禍の“巣篭もり”もさることながら、ボタンひとつで世界が立ち上がってくるネット社会の住人のあいだでは、早晩飲みニケーションも絶滅するだろうといわれている。

一方で、カーリング女子の輪になってのモグモグ“たいむ”は先の北京オリンピックでも注目された。彼女たちチームの奇跡的な勝利はモグモグコミュニケーションの成果であったと誰もがおもっている。

いにしえから、食をともにすることは親和性を高め、人をつないできた。ともに食卓を囲み笑い合うことは、日々を生きるうえでの思い出の味をいっそう際立たせてきた。食は人びとの喜怒哀楽にいつも寄り添ってきたのである。

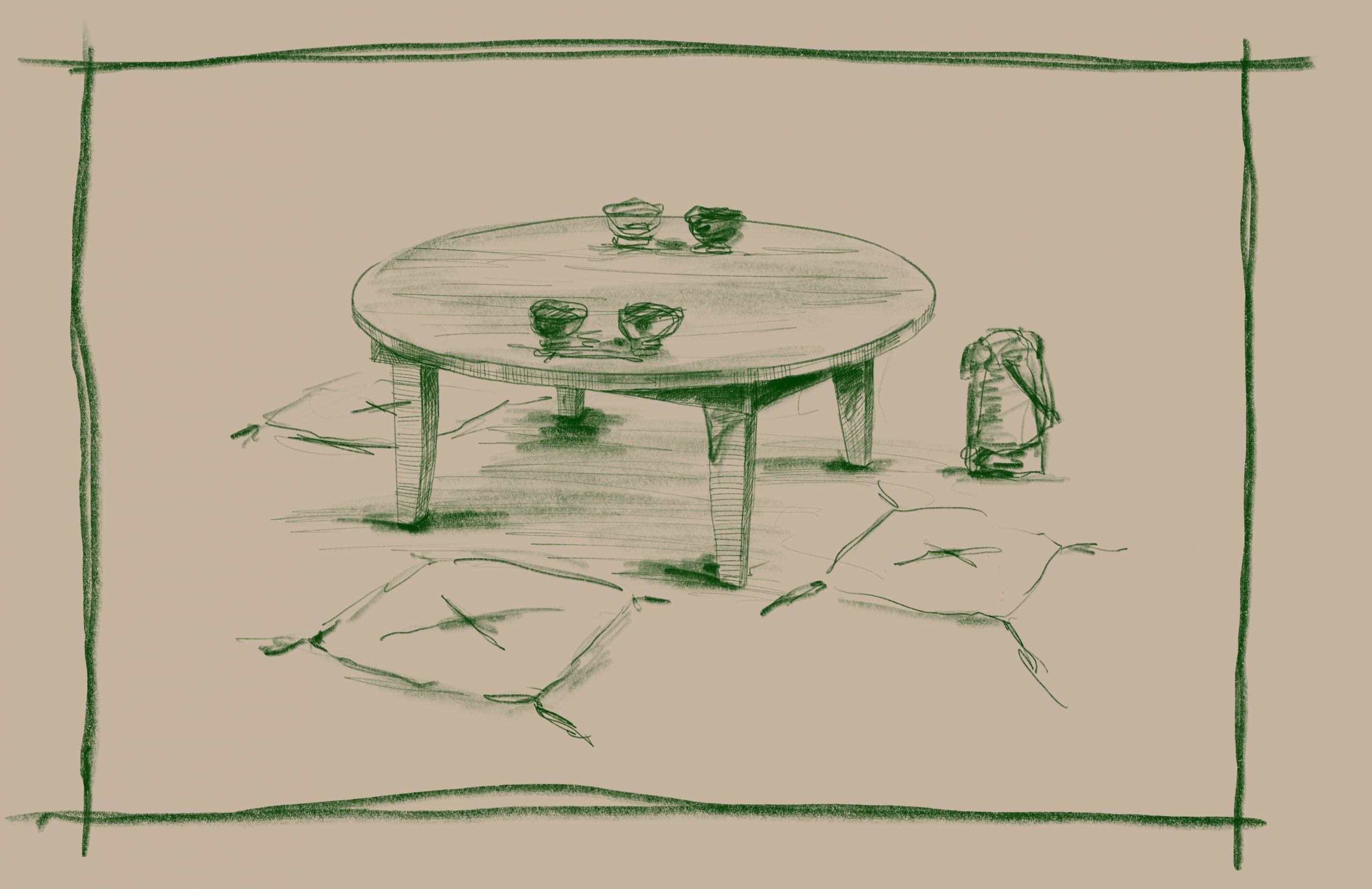

かつてのホームドラマに欠かせなかったのが、人々が食卓を囲んだ茶の間のシーンである。愛すべきマンネリのシーンであるとおもっている。

『フーテンの寅さん』の柴又帝釈天の参道にあるだんご屋の茶の間のシーン。

ちいさなちゃぶ台を取り囲むように皆んなが座り、小さくて窮屈だが、各人の距離が近い。隣家の町工場の“たこ社長”は茶の間には上がっては来ずに、いつも土間のあがり框に腰かけているのも、ご近所との絶妙な距離感である。寅さんシリーズの下町感あふれるドラマの建て付けそのもののようだった。

ちゃぶ台に車座になった皆んなのおもいがぶつかり合い、やがてそれぞれの出来事やこころのざわめきが収まっていく場が茶の間だ。

エンディングは茶の間から見知らぬ町の空にカメラがパーンする。パーンした先の青空の下では、遠い見知らぬ旅先の縁日で寅さんの啖呵売り口上がひびき渡っている。ささやかな夢を未来に紡いでいくシーンだ。

“オレももすこし頑張らなきゃな”と観るものの背中が少しだけ押されるような余韻を残して緞帳が下りる。

話が逸れるが、上京したての学生時分は、映画といえばゴダールの『勝手にしやがれ』などのヌーベルバーグの作品がもてはやされてい、とても“寅さんファン”といえる周囲の雰囲気ではなかった。おのれも含めてとりすましたもんだった。当時の学生や知識人たちのあいだでは“寅さん”はアンダーグラウンドだったのである。そこにあの時代のあやうさや脆さがあったと今におもう。

もひとつ。“ちゃぶ台返し”といえば、稀代の名脚本家の向田邦子作品の『寺内貫太郎一家』だ。

白米を豪快にかき込む、熱いお味噌汁をずるずると飲み干す、バリバリと沢庵を噛む砕く音、音のでる食卓シーンは視聴者にインパクトをもたらした。ちゃぶ台のある茶の間は平穏な家族団欒の場ではない。家族ひとりひとりの考え方やおもいの違いが持ち寄せられる場だ。いきおい唾や飯つぶの口角泡を飛ばしあう、家族での生身の取っ組み合いという感動的な場面を茶の間は担っていた。

寅さんともども、いずれも愛すべきワンパターンのちゃぶ台を囲んだシーンだった。

そられの茶の間のシーンは、明治以降戦前まで続いてきた家父長制的な厳格な響きのある“お膳”から円い“ちゃぶ台”への食卓の変遷にみられるように、戦後の新たな家族の在り方が生み出したものでもあろう。

やがてホームドラマの象徴だったちゃぶ台は人びとの暮らしの場面から退場して、今では昭和を語るときの時代の小道具になった。

令和に入り、シロさんとケンジの同棲生活を描いた『きのう何食べた?』では、2人の食卓シーンを軸に物語が展開されていた。この食卓は向かい合わせのダイニングテーブルだ。

時代は人と人の多様なつながりを受け容れはじめたが、高齢化が進み家族形態など世相は変わってきた。

今や高齢者のひとり暮らしが700万人に到っており、若者までいれると単身者の世帯数はほぼ2000万超になるという。国内の全世帯数が4900万弱ということから、半数とまではいかなくとも大きな割合でひとり暮らし世帯が増加している。この国では世界で類をみない高齢化と相まって、かつて考えの及びもしなかった「ソロ社会化」といわれる現象が急激に進行しているのだ。

ある大手のコンビニ1社だけでも年間22億個売られているという“おにぎり”。自動製造機が“おにぎり”を製造するスピードは、1.09秒に1個、だそうな。

それは、“お母様”がいった“お握り”ではもはやない。三角錐に型どった米飯の上に海苔を載せているだけの機械食だ。食べものから人の体温は消えている。

格差が広がり、透明な存在として疎外感を抱える人が大勢出てきた現代。多くの人がコンビニ食品や冷えた宅配弁当をレンジでチンして「黙食」しているのだろうか。そこには湯気も匂いも立ちのぼらない。

そもそも、ご飯という言葉には温かみがあり、飲み食いには猥雑な賑わいや人と触れ合う熱気があった。食はこころをも満たしていた。

人類が登場してから500万年の間、人類史は飢餓との闘いの連続だった。この国における飢饉は、各時代に編纂された正史などに記されているだけでも、大小500回を超えている。古くは6世紀半ば『日本書紀』に「郡国大水、飢えて或は人相食む」とあり、(人肉で飢えをしのいだ)とある。『源平盛衰記』や『玉葉』、『方丈記』などの史料には京都市中でも4万数千人が餓死したという12世紀頃に頻発した大飢饉の惨状が伝えられている。

弥生時代から先の大戦後の農村への“買い出し”(注1)まで考えると、この令和の時代までにほぼ40年から50年の半世紀に一度は飢饉に見舞われていたということになる。

鶏肉1キロを作るのに飼料の穀物が2キロ、豚肉1キロには穀物が4キロ、そして牛肉1キロを作るとなると穀物が8キロもいるという。この国では、それらの穀物は国際分業というグローバリズムの下、大半を海外に依存している。この国はすでに“農業大国”や“ものづくりの匠の国”という自国の看板を下ろして久しい。

パンディミックの下、侵略戦争や各国の紛争の激化によって世界秩序が毀れ、飼料調達のサプライチェーンが寸断されつつある、この“世界の現在地”がまだ続くようであれば、食料自給率の心もとないこの国において“飽食の時代”の終焉が訪れるのはそう遠い未来のことではないのかもしれない。

人類の脳にはいつの頃からか飢餓に対する本能的な備えが刻みこまれているという。どうやら、身体に脂肪を蓄える機能も飢餓への備えのひとつのようである。

アフリカ南部のカラハリ砂漠のサバンナで移動生活をする狩猟民族のブッシュマン(正式な民族名はサン人)。彼らの社会では、おおきな獲物を捕らえてきた狩人は、頭を下げて、そっとキャンプに戻り、ひっそりと獲物を皆の目の付くところに置いておくそうだ。

齢をかさねるにつれ、人との縁や絆ということを沈潜して考えるようになった。それをなくして人は生きられない。

食べものを分けあい、人は人と食をともにしてきた。食は人と人をつないだ。そうやって人は飢餓の歴史を乗り越えてきた。

共食こそが人類を人類たらしめた進化の抜きがたい過程とすれば、今の私たちは大きな進化の過程を失いつつあるのかもしれない。

古来、火があるとヒトはその火のまわりを自然にとり囲むように丸くなって集まった。伝統的な日本家屋にある囲炉裏も車座になるように部屋のほぼ真ん中にある。

6世紀の『騎士道物語』のアーサー王が考案したといわれる上下座の区別がなく平等な席次の“円卓会議”の形式はさながらちゃぶ台のようでもあり、現在でも国際会議で使われている。

ところで、そら植物園の農場がある大阪の事務所には、設立した頃から「そらランチ」というのがある。同じ釜のメシを食べることで皆との連帯感を高めようとの古くからの植木屋の職人の心意気の場だったとおもっている。湯気と匂いの漂う昼時のランチは騒々しいモグモグタイムである。

了

追記

“会食恐怖症”という病気で苦しんでいる人がいる。人前で食事をするのがつらいという。家庭内虐待や幼少期の給食指導など食事に関するトラウマが原因で他者と会食ができない人たちがいることを知った。

私は口腔癌の影響で、食べながら話すのがいまだに苦手である。会食する時に咀嚼する音が出てはいないか、口は閉じられているのか、そんなことを思いわずらいながら人と向かい合っているからだ。

流動食から解放されて、そこからが食事療法の開始だった。食事をするというのが涙目の苦痛を伴う行為であることを思い知らされたが、死を越境した生はまず食べることから再開された。いうまでもなく、食は養生そのものなのである。

今は正直なところ、術後、味音痴になっている。かつては酒にしても純米酒、吟醸酒など酒のつくりや銘柄までたちどころに利き分けていたのが、今は駄目になっている。

味覚はほぼ想像力で味わっているのだろうとおもっていたが、不思議と最近ではそれぞれの味に深みをより感じている。死の先にあった生そのものをあらためて噛みしめているからかもしれない。

(注1)第二次大戦中や戦後の食糧不足により、空襲で焼け野原になった都会の人びとが農村へ食糧を買いに出かけたこと

【専務 西村栄造のコラム】次回は「季刊誌」として掲載(8月予定)します。

西村栄造のプロフィールはこちらのページよりご覧いただけます。