【専務 西村栄造のコラム】第13回 “カッコーの巣の上で” ー狂気のなかで正気でいることー

ヒトは平均して350グラムの、ひとりずつ異なるモザイク模様の脳をもって母の胎内から現世に旅立つ。

その後、記憶、理解、思考、情操をつかさどる前頭前野が発現し、12歳前後で脳は8割方できあがるという。ヒトの脳は平均1350グラムにまで成長生育し、長い時をかけながら4倍にも増えていくことになる。

その後、脳は極めて柔軟で一生を通じて変化し、こころとひとつなぎの目に見えないヒトのなかで最も広い領域になる。

赤ん坊が生まれると同時に、親も生まれている。脳の生育とともに、乳児は自分の要求を不快に泣くことによって表現しはじめる。

それに大人が反応して、抱っこ、授乳、おむつ替えをすることで、基本的信頼を獲得する。これは世界を信じ、おのれを信じる感覚、自己を取り巻く世界を肯定することにつながっていく。

やがて、子どもたちはすべてを信頼して、全存在を委ねるように無心のまま背後にも凭れることをおぼえる。大人たちがおおきな腕を広げてしっかり受けとめてくれるものと信じて。

戦後、連合国に接収された戦争画が25年を経て1970年に返還されており、現在、東京国立近代美術館に153点が収蔵されている。

のちに渡仏してフランスの画家となる藤田嗣治の当時の戦争画をはじめとして戦争を賛美し、国民を鼓舞する文脈で描かれた、それらの作品群のなかに、出産の場面が描かれた『男児生る』(向井久万作)というのがある。男児という兵力増強に直結する銃後(注1)の絵である。

狂気のなかで正気でいること。振り返るのもつらくなるが、非情にも子どもたちを巻き込んだ、忘れてはならない歴史上の惨劇をオムニバスふうにいくつか挙げてみたい。

軍医は少年に毛布をかぶせて拳銃を発射。1発目が外れると少年は毛布を払って笑いだし、2発目で絶命したという。重い病気やけがを負った隊員は足手まといになるため、射殺された。

沖縄の護郷隊は、14歳から17歳のウチナーの少年らで編成された少年兵の遊撃部隊[陸軍中野学校(スパイ特務機関)指揮下のゲリラ部隊]である。

先の大戦の末期、ウチナーの少年たちは沖縄北部のヤンバルの森を拠点にして陣地構築、伝令や通信、さらに戦車への斬り込み攻撃を命じられていた。

戦車への斬り込み攻撃とは、木箱に10キロの黄色火薬を入れた「急造爆雷」を背負って戦車に体当たりして爆破するのである。装甲の厚い戦車車体ではなく、キャタピラの切断を狙って、轢かれるようにして爆死する。そのためには体が小さい幼少のほうが潜り込み易いとの理由をつけて、護郷隊とともに、同じように14歳以上の先島の子どもたちで部隊編成されていた鉄血勤皇隊の多くの少年兵も斬り込みを命じられた。

子どもたちは、日本軍の上官から爪と髪とを切って小さな白い箱に入れるよう命じられていた。

「その髪と爪の入った白木の箱はこの風呂敷に包んでおきなさい、あんたがたが斬り込み終わった後はおうちに送らんといかんから。」

沖縄県立第二中学校では144名中127名が亡くなっており、鉄血勤皇隊に徴兵された先島の中学校を合わせると沖縄全体の学校で1000名以上の生徒が少年兵として亡くなっている。中には軍人と同じように自決を強要された子どもたちもいた。

沖縄中部の真喜屋、稲嶺、源河の遊撃戦では、「敵に利用されるならば」と里の家々に付け火をして回らされた少年もいた。

集合に遅れた少年兵を制裁のため、幼なじみの仲間うちで射殺させるという凄惨なできごとも起きている。「10人殺したら死んでいいと教えられた」という。すでに目の前の友の死に何も感じなくなったとの証言もあった。

いにしえから「ぬちどぅたから」(命こそ宝)というおしえがある沖縄の地において、子どもたちの命は本土防衛の捨て石にさせられていた。

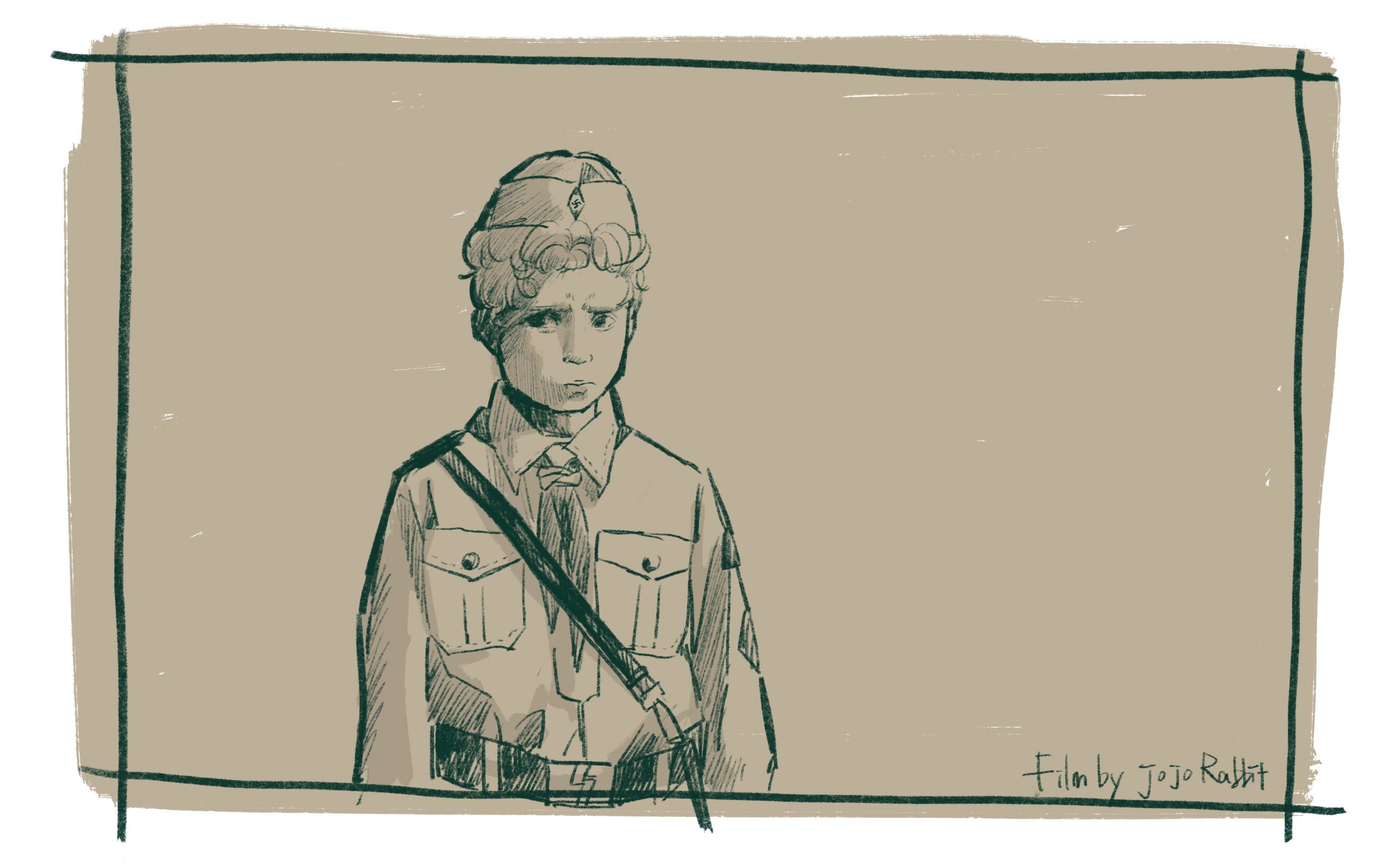

同じく先の大戦前、ドイツでは、ヒトラーユーゲントという10歳から14歳の男子部門、 ドイツ少年団が結成されていた。茶色の開襟シャツが制服であった。

14歳から18歳の女子部門も同時に結成された。より若い女子部門のドイツ幼女団はその後に付け加えられ、ユーゲント隊員数は700万人を超えていた。

ナチスは戦争の激化で枯渇していた人的資源の代替としてヒトラーユーゲントを利用した。

消防・郵便・ラジオなどの分野に投入され、やがて戦局が悪化するとユーゲントの隊員は兵として動員された。

十分な装備や訓練を受けていない彼ら子どもたちは多くの死傷者を出した。ヒトラーユーゲント部隊に遭遇した連合軍の兵士たちは敵のあまりの若さに唖然としたという。 ナチス・ドイツが完全に崩壊した時、ベルリンには、むせ返るような埃と死臭が充満し、最後まで戦い続けたヒトラーユーゲント部隊員の幼い死体が散乱していたという。 ドイツの軍事的抵抗の最終局面で絶望的な戦闘に従事していたのは純真な少年兵たちだったのである。

つい最近のことである。ロイター通信で、『アンネの日記』のアンネ・フランクの隠れ家がナチス・ドイツの秘密警察に見つかった経緯について報道されていた。

アンネ・フランクはナチスのユダヤ人狩りの迫害から逃れようと、オランダ、アムステルダムの隠れ家で生活をしていたが、ナチス・ドイツの秘密警察に見つかって拘束され、強制収容所に送られて15歳の若さで亡くなっている。

報道によれば、アンネの隠れ家を密告したのは、アンネと同じユダヤ人で、自分の家族の安全と引き換えに密告したのではないかとしている。オランダ警察とアメリカの元FBI捜査官の執念の捜査によりたどり着いた事実は、実名の公表された密告者、アンネのいずれにとっても悲劇的なものであったが、驚かされたのは戦後76年にわたり捜査機関が歴史的事実を執拗に追求し続けていたことである。

ナチス・ドイツが連合軍上陸を阻止するために、ヨーロッパの北大西洋に広がる海岸線一面を数百万個もの地雷で埋めつくした。

ベルリン陥落後、戦後処理として、デンマークではその地雷(いわゆる“ヒトラーの忘れもの”)除去を、軍に置き去りにされたドイツの2000名といわれるユーゲントの少年兵たちにさせていた。

年端も行かない子供たちは、砂浜に横一線に腹ばいになって匍匐前進しながら細い鉄の棒で砂地を刺してゆき、「カツン」と当たったら地雷を掘り返す……子どもたちは絶望感のなかで目の前の砂地の小さな虫に名前を付けて話しかけ、「お母さん、もういやだ」と泣きながら、一瞬息を呑むようにして爆死してゆく。

果てしなく続く白い砂浜と青い海が死への不安な異空間のように描かれていた『ヒトラーの忘れもの』(2015年製作)という史実に基づいたデンマークとドイツの合作映画のシーンである。

地雷撤去に従事させられた半数以上の子供たちが手足の損傷や命を落としている。

時代背景は、飢餓による京の地獄絵図、人肉を食べ、我が子までをも食べようとする女の描写で話題になった「アシュラ」(ジョージ秋山の漫画作品・1970年少年マガジン掲載)と同じ平安末期頃だとおもわれる。

平家物語には次のような記述がある。14歳、15歳の身寄りのない童を300人ほどえらんで、髪を禿に切りまわし、紅い直垂を着せ、京の市中を徘徊させ、平家のことをあしざまにいうものがあれば、これを聴きだして、その家に乱入し、資財、雑具を没収し、当人をとらえて六波羅に検束した。市中のものはおそれて関わらないようにした。禿童は自由に宮中にさえ出入りし、禁門をとおっても姓名をたずねる者さえなかったというものである。

この平家物語の禿童に類似した歴史的な事象として、1960年代後半の中国に、毛沢東が15歳から17歳頃の少年たちで組織された“紅衛兵”を扇動した文化大革命がある。

紅衛兵は、中国共産党内の権力闘争の文化革命期間中に出た、数百万人から数千万人にも及んだとされる死亡者、行方不明者の虐殺に加担したといわれている。

紅い冊子の『毛主席語録』を掲げて、「破四旧」といわれる旧い思想・文化・風俗・習慣の打破を叫んで街頭へ繰り出し、人民同志の密告を煽り、党内の実権派を反革命分子と称して粛清を繰り返した。さらに、人民服ではなくジーンズをはいた若者を「西洋的」であるとして取り囲んで服を切り刻んだり、文化浄化というスローガンを掲げて貴重な美術品などの文化財を片っぱしから破壊したともいわれている。

中国の政治的な権力闘争の渦中に少年たちが翻弄された文化大革命からまだ50年ほどしか経っていない。こんにちの中国が孕んでいるウィグル族や香港への弾圧問題と地続きであることは想像に難くないのだろう。

ヒトラーと同時代のソ連では、ロシア革命後の独裁者スターリン政権下において135万人以上の人びとに対して強制収容所送りや大量虐殺の政治的な粛清が行なわれている。

粛清された両親の子供だというだけで、「人民の敵」として罪ある者とされた。2万5千人以上の子どもたちが、頭を丸刈りにされ、首には番号の記された板切れをぶら下げられて孤児院に強制収容されていた。

すでに過密状態にあった孤児院では劣悪な食事しかなく、子どもたちは、ゴミ捨て場で食べ物を漁っていたという。

被粛清者の子どもたちのなかには、さらに「反ソ連の社会的に危険な子どもたち」というカテゴリーがあり、彼らは、強制収容所、労働矯正施設、または「特別秩序」の孤児院に入らねばならなかった。

この国でも、先の大戦での戦災孤児は12万人を超えていた。終戦後の焼け跡の街角には親を戦争で亡くした孤児があふれていた。

子どもたちは、時には徒党を組んで、窃盗や靴磨きなど、なんでもやってその日の糊口をしのいで生きていた。

役所はあたかも野良犬を狩るように少年たちをトラック台に収容して回っていた。その“狩りこみ”では子どもたちは一匹二匹と数えられていたという。

街頭には「浮浪児には食べものを与えないで」という張り紙がそこかしこに貼られていた。

ひとは泥のように扱われるとほんとうの泥になる。戦争孤児たちは泥になっていた。泥になっても必死に生きなければならなかったからだ。

今回の世界のパンディミックを前にして、私たちは連綿と続く歴史の途上にいることをあらためて実感する機会に立ち会っている。

過去を振り返る時の私たちの立ち位置としては、当然のように現地点での現代となる。

そして、往々にして、現在が過去から見ればいちばん良い時代であり、あらゆる歴史的な出来事を克服してきたというあたかも時の流れが完結されたような視点で過去を振り返る。これは現代に生きる人々の思い上がった傲慢さであるとおもう。

幼少の頃には時代は未来に向けて必ず発展するものだとおもっていたが、よくよく目を凝らすと、どうやらそうでもないことが分かってきた。

さほど過去と変わっていないこと、あるいは停滞し過去よりはるかに後退しているということがみえてくるようになった。今ふうな言いまわしだと「それヤバくない」ということになるのだろうか。

先人たちの愚かさに憤り、時間の不可逆性に絶望はするものの、私たちは今やその先人たちの立場にみずからが立っているのである。

人間は極限の状況下では果てしなく狂うことができる。狂気の時代は子どもたちを翻弄してきた。翻弄された子どもたちの行為は、純真なだけにときに残虐だったのかもしれない。

そして、今もなお、子どもたちの生きる戦いは、過酷な児童労働やSNSの性的搾取をはじめとして世界の至るところで続いている。

時代は変わってきているというより、毀れていっているような気さえする。

ごく最近の新聞の片隅にある記事である。

自爆した少年は昨夜、アフリカ・ナイジェリアのボルノ州の町コンドゥガの映画館の外でみずから身につけた爆発物を爆発させた。映画館の中ではサッカーの試合が放映されており、観戦目的のファンが集まっていた。この爆発で少なくとも24人が死亡している。

また同時に、映画館から2~3キロの地点では少女2人が自爆し6人が死亡、17人が負傷している。

今年に入ってテロが頻発するアフガニスタンにおいては、爆発で46人が死亡、143人が負傷した。病院関係者によると、「靴磨きの子供のカバンが爆発した」と話しており、子どもを使った自爆テロとみられている。モスクには300人以上が集まっていたという。

子どもを使ったこれらの自爆テロは、冒頭の沖縄の護郷隊の戦車のキャタピラへの少年兵の切り込み攻撃を彷彿とするものである。

アフリカのナイジェリアでは、『赤ちゃん工場』が摘発されている。女児は30万ナイラ(約9万円)、男児は50万ナイラ(約15万円)で売られていたという。子どもたちの命があまりにも無防備な状態に晒されていた。

現在混乱が続いているアフガニスタンでは飢餓の状況が深刻化し、“結納金”という名目で幼女たちの人身売買が、臓器売買とともに横行しているとも聞く。

月に立って地球をみると、直径は月の4倍、表面積は月の16倍ほどの巨大な惑星の地球が目の前にぽっかりと浮かんでいるという。

人類の歴史はさまざまな対立のなかで、数えきれないほどの悲劇を生み出してきた。それでも、豊かさと安寧を希求して叡智を総動員して、ときには理不尽な権力に抗い、不断の努力を惜しみなく積み重ねてきたのも人類である。

今から1万6500年前から水田稲作を始めた3千年前までのこの国の縄文時代には、人びとのあいだで大きな争いがなかったという。すると実に1万年以上の平和な時代が続いたことになる。

土器には、表面に爪形文、木を押しつけた押型文などがみられ、縄文人にはすでに生活のゆとり、美意識、創意工夫があった。

芸術家・岡本太郎をして「なんだ、これは!」と感嘆せしめた装飾豊かな火焔型土器をひとつみても、当時の文化意識の高さは相当なものだったに違いない。

縄文時代が歴史上、もっとも豊かで先進的な、自然との共生生活を営んでいたとするならば、人びとのあいだで争いがはじまったといわれる紀元後250年あたりの古墳時代から現在までまだ1700年ほどしか時は経っていないことになる。

その6、7倍の1億年以上にわたり縄文という平和な時代が営み続けられていたことにおもいを馳せると、この国の歴史はまだ救われるような気がする。

いつの時代の頃からか、親に先立って死んだ子は賽の河原で苦役のように石の塔を永遠に積まされ続け、積み上がるといつも鬼が来て石の塔を毀してしまうといういい伝えがある。それでも賽の河原の石を積み続けているとやがて地蔵菩薩のような神仏が現れて死んだ子たちを救ってくれるという。

今の私たちは、地蔵菩薩にはなれずとも、未来の人々にとってよき祖先になりえているのだろうか。

了

(注1)直接戦闘に加わらない一般国民。

(注2)映画『カッコーの巣の上で』は、1975年製作され、監督ミロス・フォアマン、主演ジャック・ニコルソンの当時の潮流“ニューシネマ”の代表作である。

【専務 西村栄造のコラム】は毎月1回定期連載しております。

西村栄造のプロフィールはこちらのページよりご覧いただけます。