【専務 西村栄造のコラム】第9回 「ひたむきな言葉たち ー吃音(ど・も)っても‥‥『オーバー!』ー」

「どうぞ、オーバー!」「わかりました、オーバー!」

最近、電話の会話は、無線機でのやりとりに倣って話しをすることがある。円滑な言葉のやりとりをするのに、この「オーバー」の間合いが意外にもいい塩梅なのである。

口腔癌の術後、音読などの言語療法は続けているものの、いまだ言葉を発するのがまどろっこしい状態なので、どうしても相手が話の腰を折って割り込んでくる。そこで、気のおけない友人とは無線機でのやりとりを真似て試みたりしているのだ。

「金曜日の予約なんですが」「す・い・ようびですか?」「いや、き・ん・ようびです」

カ行、サ行、タ行をはじめ濁音のガ行などのこれまで舌先を微妙に使っていた発音がまだ上手くできないでいる。

電話口ではそんなすれちがいのやりとりが続き、携帯を終えたあとは消耗感でいつもため息をついて待受画面を閉じている。

「さぬきうどん」と「たぬきうどん」がどうやらいっしょに聞こえるようなのだ。サ行とタ行はなかなかとハードルが高い発音なのである。言葉によっては吃音を伴うこともある。

これに耳が遠くなった高齢の友人と話すと、さらに曲解や勘違いが加わる。ましてや、マスク越しの会話である。

「地球の温暖化の問題なんだけど」「ん?子宮の?」「なんでお前に子宮なんだよ。ちきゅうだよ」「ん、至急(シキュウ)?急ぐのか?」「もう、いい‥‥」

憮然としながらも、気のおけない友人との真顔の“ダジャレ”連発の会話にはその後ひとりになって、そぞろ吹き出している。

入院中の言語療法では、「北風と太陽」をはじめイソップ寓話を教材として何度も読まされた。

「ハァ~、ピュー!! ピュー!! ピュー…。ハア、ハア、ハア…、もうだめだあ…。」とうとうきたかぜは、力をつかいはたしてこうさんしてしまいました。

苦手なカ行とタ行と濁音がてんこ盛りの”き・た・か・ぜ”そのものが発音できない。あとで録音を聞くと、“シチャカジ”のようになっている。ピュー、ピューの発音はもちろん、北風そのものの発音がそんな調子であるから何の話かかいもくわからない物語になっている。

ちなみに、原作者のイソップは紀元前6世紀の古代ギリシアの奴隷であったという。ご承知のように含蓄のある物語があまたある。

物語の含蓄さについてわかるのは、しばらく歳を重ねて時間を要するものもある。

キツネのライオンに対する忖度の極みのような「ライオンの分け前」などは奥深く残酷である。そこには教訓のようなものはなく、現実を受け止めざるをえないことの苦々しさと生々しさがある。

イソップは、吃音のために話すことができなかったといわれている。

それでも、「ある日、木陰で眠入っていると、夢の中で慈悲深い神が彼に話す才能を与えた。その後の彼の人生は寓話の語り手として各地を巡った」という逸話がある。

伝わり難い言葉は日々のなかでいつのまにか回避してしまうことが身につきはじめている。

飲食店でたとえば、「五穀米(ごこくまい)と白米、どちらにしますか?」という店員さんとのやりとりの際に「ごこくまい」のゴコクが上手く言葉にできない、そのことをあらかじめ判断し、「白米じゃない方‥」と言葉を遠回しに置き換えるのである。

いちど苦手なガ行のゴが発音できずに、ゴ、ゴ、ゴ、コクマイと詰まった吃音で応えて、怪訝な顔をされたことがあるからである。猫の習性のようにそれがトラウマになって、苦手な発音を前にするとすぐに回避して、代替できる言葉をつい探してしまうのである。

タクシーに乗って行き先を告げる時にはいつも緊張する。大抵は言葉が伝わらない。

○○駅の東口という行き先を告げる際のヒガシグチは濁音のカ行、サ行、タ行と苦手な発音ばかりで、最悪だ。

運転手さんによってはあからさまに呆れた態度をする人もいる。まるで故障した機械を見るような視線でバックミラー越しに覗かれたこともある。

あらかじめ何度か口のなかで反芻し深呼吸してから乗ることも試みているが、うまく伝わらないことがほとんどである。

いつのまにか発音の分かりやすい近くの場所にやむなく言い換えて変更することもたびたびである。

こんなふうに回避の行為をとりはじめると、とどのつまり石のように押し黙ることを選択してしまうのである。

吃音のことをよく知らない人は、どもっている姿を見たときに、「焦っているのではないか」「緊張しているのではないか」「言葉が詰まりやすい人なのではないか」など、自分の経験だけに基づいて判断してしまう。

Kさんは2歳ごろに吃音の症状があらわれた。

小学校の国語の朗読では何度も言葉に詰まり、同級生は耳をふさいでからかったという。中学校では自己紹介で名前を言うのにおよそ10分もかかった。周囲から無視され、まねされた。伝えられないもどかしさに身を焦がしたという。自己紹介、これがいつも鬼門だった。

店で注文ができない。電話に出るのが怖い。喋ろうとしてどもってしまい、変な人だと思われたくない……話したい言葉がはっきりあるのに、そのとおりに声が出てこない。

吃音は目に見えず理解されにくいことが当事者を孤独にし、時に自殺に追い込むほどに苦しめるのである。

自らも吃音に悩み、当事者をはじめ家族や同僚、研究者、支援団体に取材を続け、問題に正面から向き合ったノンフィクション作品『吃音ー伝えられないもどかしさ』の著者の近藤雄生氏と直木賞や山本周五郎賞などを数多く受賞している重松清氏との対談のひとコマである。

重松氏自らも幼少の頃からの吃音と向かい合ってきている。

自殺してしまった看護師の飯山さんが、死を選ぶ前の最後の食事が回転ずしだった、というところがありました。それを見たときに、俺は、泣いちゃったんだよね……。回転ずしだったら、黙って食べられるじゃないですか。欲しいものをね。もしかしたら、飯山さんにとって回転ずしというのは、唯一、黙って自分の欲しいものが食べられる場所だったのかなって、想像したんですよね。/

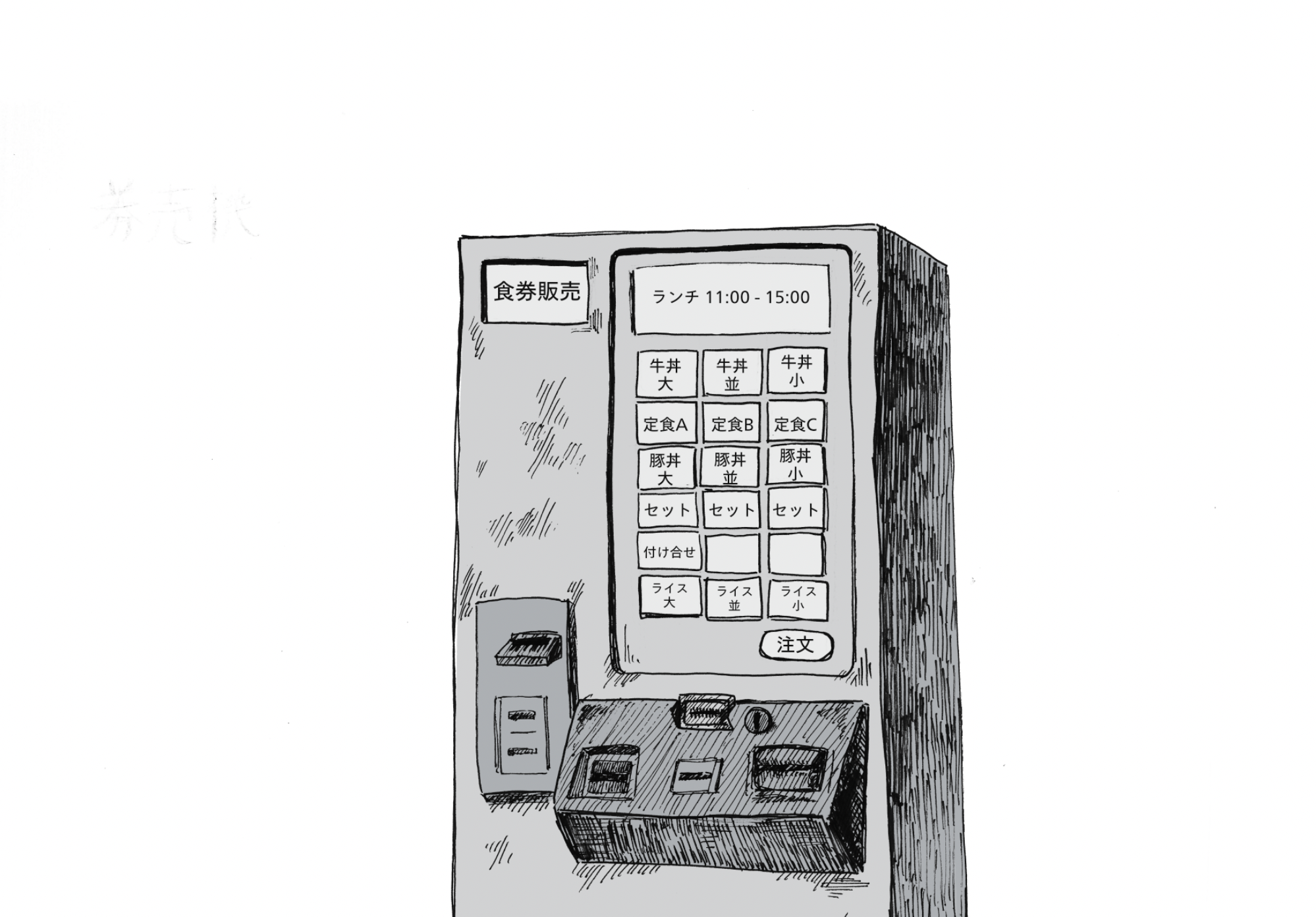

僕は昔、松屋と吉野家とすき家があったら、絶対に松屋に入っていたんです。/ああ、食券なんですよね、松屋だけは。わかります。券売機がある店ってホッとしますよね。

/「伝えられないもどかしさ」です。「『伝えられない』というもどかしさを、伝えられない」という二重のもどかしさが、きっと吃音の当事者の皆さんにはあるのだろうと思います。

/そういう人が、日本に100人にひとりいるという。全国に100万人ほどいることになる。

著者の近藤雄生氏は、東京大学工学部を卒業後、就職は一度もしていないそうである。就職にあたっての面接試験という、吃音者にとっての高いハードルを慮るからである。

話して吃音が出た時に、笑われたり、「ゆっくり話してごらん」と注意されたり、自分でも身体の不具合を感じたりすると、「話す(話して吃音が出る)」という行為と、笑われたり注意されたりした時の不快感が結びついて、話すことや吃音が出ることそのものにみずから嫌悪感や不安を感じるようになる。

幼少期から成長とともに吃音が固定化し、うまく話せないことが多くなってくると、周囲の人から指摘される場面も多くなり、子どもは自分のことばの出づらさをはっきりと意識するようになる。

その結果、話す前に不安を感じるようになったり、吃音が出ることを恥ずかしく思ったり、また、話す場面に恐怖を感じるようにもなる。

このような心理は、成長の過程で「うまく話せない」という経験が増えれば増えるほど強くなるという。

吃音に悩まされたイギリス王ジョージ6世と、その治療にあたったオーストラリア出身の平民である言語療法士・ライオネルの友情を史実に基づいて描いた『英国王のスピーチ』(2010年)という映画があった。

クリスマススピーチの原稿では、「K」の音で始まる単語が苦手だった王のため、災難を意味する「calamities」にライオネルの手によると思われる線が引かれ、同義の「disasters」に修正されている筆跡が残されている。

吃音によって国民を失望させたジョージ6世は、やがて映画で描かれたように呼吸法の訓練などで回復し、国民の信頼を背にチャーチル首相とともに、その後ヒットラーのナチと闘うことになる。ジョージ6世とチャーチルの2人は毎週水曜日に4時間を共に過ごし、昼食をとりながら、ナチについて秘密裏に腹蔵なく語り合えたという。実は、チャーチル自身も幼少期から吃音に悩んでいたというのである。

吃音に悩んでいる人たちは100人にひとりということだから、身近にたくさんいる。

ノエル・ギャラガー(英ロックミュージシャン)、マリリン・モンロー(米俳優)、エミリー・ブラント(英俳優)、ブルース・ウィリス(米俳優)、B.B.キング(米ブルースギタリスト)、ルイス・キャロル(英作家)、エド・シーラン(英シンガー・ソングライター)、井上ひさし(作家)等々。失礼、すでに亡くなった方までいる。そうだ、現・米大統領のジョー・バイデンもである。

「クレヨンしんちゃん」「少年アシベ」その他多数の作品に出演する売れっ子の声優のこおろぎさとみさん。彼女も幼い頃から吃音があり名前も言えなかったが、「姉のピアノ伴奏で歌えたことで自信がついた」といっている。

「ヒロシマ・ノート」のノーベル賞作家、大江健三郎氏はいまだに訥々とした語り口で世界に向けて平和への提言を惜しまない。

何か工夫をしたこと(身体を動かして勢いをつける、ことばの最初に「あのー」をつける)でたまたまことばが出たという経験をすると、出にくいときは常にその方法を使うようになることがある。

他にも、随伴運動(ずいはんうんどう)といって顔を歪めながらどもる場合や、体に反動をつけながらどもる場合。これは、困難な言葉の発音時にジェスチャーを交えてコミニュニケートをとろうとする今の私自身の態度に相通じるものがある。

私の場合は口腔癌の手術による症状であり、現象的にはほぼ同じような体感や経験を共有しているものの、幼少期からのもどかしい個々の体験や成長にともなっての当事者の方々の心の傷にはとても及びようがないとおもっている。

呼吸の軌道が快復して、「あーっ」と声を発することができた時は、何度も声帯のヒダを震わせ動物のような鳴声を真似たりしては、ひとり自分に感動していたという、術後のいのちの回復と声帯を取り戻せたことが今の自分の障がいの出発点になっているにすぎないからである。

身内の兄には幼少期の頃から吃音があった。

彼が高校の時だった。不良連中にからまれた女生徒を庇ったということで女子生徒の家族と学校から感謝の連絡があった。高校の時が兄は吃音のいちばん激しかった時期だったのである。

−「ま、ま、ま、ま、まてッ!、な、な、なんばしょッとか!き、き、貴様(きさぁん)たちゃ!」−

兄はどんな啖呵を切ったのだろうかとそのとき咄嗟に小生意気な弟の私は兄の姿をおもいやっていた。さぞや顔を真っ赤にして詰まりながらの啖呵を切って立ち向かっていたのでないだろうか、と。

そんな冷汗の出るような場面を思い浮かべながらも、母親と弟の私は、誇らしげに兄をみていた。(その後、兄の吃音は自然に回復して、やがて会社の経営者として多くの部下を抱えて指導力を発揮していた。亡き兄は、母の自慢の息子だった。)

相手と向かい合うことができ、言葉が溢れでたときには吃ってでも声を発し、顔を歪めながら真っ赤にしてでも、ひとは自分自身を表現をするのだろう。

胸さきを突き上げてくるぎりぎりのところで言葉を発する、それは詰まった言葉の連呼であるのかもしれない。

苦手な音はそれぞれに異なり、どもり方もひとりひとり違う。畢竟、克服するなんて、気負って考える必要はない、とおもう。

うつむいて、ぼそぼそとした声で話せばいい。ひとの顔をまっすぐに見て話すなんて死ぬほど難しいことだと、ぼくは知っているから。

ゆっくり話してくれればいい。君の話す最初の言葉がどんなにつっかえても、ぼくの心の扉を叩くノックの音だとおもって、君のお話が始まるのをじっと待つことにするから。

(『きよしこ』重松清 著作の後記より)

ネット上ではあまりに早い賛同や拙速な怒りが渦巻き、ひとの言葉がひとのこころに届きにくくなっているこの時代。どれほど時間がかかろうとも、相手から溢れでる言葉を待つことのかけがえなさを私たちは忘れてはならないのだ。

「‥‥オーバー!」

了