【専務 西村栄造のコラム】 第8回 「コッペパンと藁半紙(わらばんし)」

ー“ガムは味がなくなってからが本当のガムの味”ー

ひとが80歳まで生きてきた場合にトイレで過ごす時間の合計は1年を超えるのだという。

すると毎日風呂に浸かっているならば、長風呂の人でなくともゆうに2年を超えることになるのだろうか。いずれにしても、ひとりになって思惟する時間はじゅうぶんにあるということだ。

先の戦時中、主食が配給制だった時にはコッペパン1個が1人の1食相当とされていた。

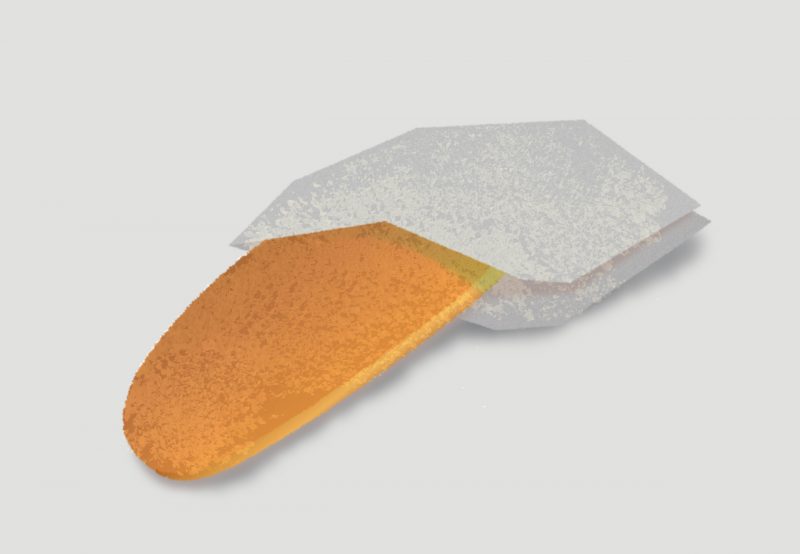

当時のコッペパンとは、ホットドッグのパンのようなものであるが、小麦以外の砂糖等の材料が少なく、今のものとは外皮や生地がまったく違う、別ものである。

学校給食が開始されると、1960年代頃まで、コッペパンが脱脂粉乳のミルクとともに献立の主食を担っていた。終戦後のまだ食糧難の時代にあって、進駐軍の米軍が小麦や脱脂粉乳を放出していて、国産の米穀よりも入手が容易で、安価だったのである。

その頃の脱脂粉乳のミルクが苦手で、鼻をつまんでいっきに呑み込んでいた給食時間の“苦行”は、昭和中期の中高年世代にはなつかしい記憶だ。

クラスのなかには生ぬるくなっても、飲み残しのミルク請負いの平気の平左のつわものが幾人かはいたことは、褪せた記憶のすみっこから“そうそう、そうだった”と当時の場面が浮かびあがってくるご同輩の方々も多いのではないだろうか。

ただ、それらの小麦などは“ララ物資”という、終戦直後、日本国内の食糧難の難民対策として海外の在留邦人の方々からの支援がはじまりだったことはのちに知ったことである。

九州では中小炭鉱の閉山が相次ぎ、石炭の時代が終わろうとしていた昭和の中頃。時代は高度成長期に差しかかろうとしていたが、まだ人びとは貧しかった。

福岡地元球団の西鉄ライオンズの最盛期でもあった。ライオンズの本拠地であった平和台球場のナイター照明塔のカクテル光線が、観客の歓声にゆれるように夏の夜空にあざやかに映し出されていたのを野球少年のおもいでとともにおぼえている。

その頃は学校を休んだ同級生には給食時に食しなかったコッペパンを近所に住む生徒が届けることが慣例となっていた。学校との連絡要員の役割も担っていたのである。

彼は春に転校してきて、2、3度登校してからあとは、6年生の教室に顔を見せることはなかった。

その不登校の間、自分が近所の同級生としてコッペパンを毎日届けていたのである。

藁半紙に包まれたコッペパンにはキャラメル大のホィール包みのマーガリンがひとつ添えられていた。どうかすると、小さなパッケージ袋入りのジャムの時もあった。

コッペパンを届ける薄暮の頃には、すでに生地には水分がなくなりパサパサとして、コッペパンは藁半紙の質感とほぼ同じ状態になっていた。

そして、ホィール包みのマーガリンは雑嚢のカバンの底でいつも蒸せるように溶けかかっていた。

今でいう廃品回収業を営む父親が引くリヤカーの後ろで荷台のくずれをみるようにして、彼は終日、父親に連れられて埃っぽい町中を歩き回っていた。

彼は、終戦直後のようにひしめいていたバラックの片隅に父親とふたりで住んでいた。毎夜、給食のホィール包みのマーガリンとコッペパンを届けると、「いつもすまんこって」とたどたどしい日本語で礼を云う父親に首根っこを押さえられたまま彼は頭をぺこりと下げさせられ、黙って受け取っていた。

バラックの建物のなかは饐えたにおいがこもっていた。

夏休みに入る前だった。

大人たちにはなにも応えずに野球帽を目深くかぶって立ちすくんでいたのをおぼえている。運動場の脇に集まっている大人たちを見上げると幾つもの日傘がくるくるまわっていて、頭上から降りそそぐ蝉時雨が彼ら親子への噂話や中傷をかき消してくれていた。

子どもこころにも、世間の大人たちの彼ら親子に注がれる排他的で特別のものでも見るような視線を肌で感じとっていた。

その夜いつものようにコッペパンを届けると、狭く薄暗い部屋で彼は、回収した廃品を使いプラモデルにしては大きな工作物を作っていた。手作りの軍用機だった。

それも子どもの皆んながその頃夢中だつた零戦ではなく、彼はマニュアックにもドイツのメッサーシュミット機を作っていたのだ。

毎夜見るたびに、機体の下腹のラインががっちりとした戦闘機の完成度は高まって、今にも飛び立ちそうな風格のあるザッツ(Das ist)ドイツ機であった。

最初の頃は薄暗いバラックの建物にそろりそろりと足を運んでいたのが、次第に近所の目を気にすることなくかけ足で彼のもとにコッペパンを届けるようになっていた。

その薄暗い部屋の片隅にあるドイツ軍用機の存在感にすっかり魅了されてしまい、彼の独創力と技術者のような緻密さに憧れはじめていた。毎夜、小さな声で照れ臭そうに制作過程を吶吶と話す彼の話に聞き入っていた。父親から溶接のハンダゴテの手ほどきも受けていたのだ。

いつのまにか彼をひそかに尊敬していた。

やがて彼は、次の春が来る前に転校していった。学校にはついぞ顔を出さないままであった。

あのメッサーシュミットでずうっと遠くに飛び立っていったような気がしていた。

今、SNS上では、「早く消えてくれよ」「吐き気がする」など、中傷する書き込みが拡散してガラスの鋭利な破片のように人びとのこころに飛び刺さっている。

あの夏の日に蝉時雨がかき消してくれていた噂や中傷はそのまま今の世界にぬるりと変容して生きかえり、このコロナ禍でさらに増幅されているかのようだ。

物理的な距離だけでなく、人と人の心の距離も遠ざけて、他人の行動に疑心を芽生えさせているパンディミックの今。アメリカではアジア人に対する偏見や差別も生まれている。

Facebookの「Likeボタン」は35万個のウェブサイトに設置され、1日のクリック数は45億回に及ぶ。Twitterのサードパーティーボタンである「Tweetmemeボタン」は20万個のウェブサイトに設置され、1日に5億回クリックされた(2010年6月)。Googleの「+1ボタン」は1日に50億回クリックされていた(2011年10月)。バングラデシュや中国では割のいいビジネスとしてクリック捏造“工場”が問題化がされている。

もうこれらのデータは古い。今ではクリックの回数は数十倍、数百倍になっているのだろう。

あまりに速い即断と刹那的に求める共感とその裏返しのような中傷や拙速な怒りが、今この時でも世界中を瞬時に駆けめぐっている。

シリコンバレーにおけるスマホの開発ための大衆の心理学的な分析や人間の脳から放たれるドーパミングの解析は、意識的にせよ無意識にせよ、かつてヒットラーが広範な大衆をマインドコントロールしたプロパガンダの原理と類似した軌跡をたどっているかのようにみえる。

説明を意図的に放棄する代わりに、非理性的なもの、感情が左右する「好きか、嫌いか」「いいか、悪いか」「敵か、味方か」「正しいか、まちがっているか」という単純な選択肢に限定し人びとに訴えかけるものである。

「rücksichtslos」(顧慮のない)という形容詞は、ナチスの用語では「ひたむき」や「エネルギッシュ」といった肯定的な意味にすり替えて、ひとの深く考える思惟や思考の停止を謀っていた。

知性を要求しない、人びとの情緒的感受性だけを狙ったものである。

テーマ、考え、結論を絞り、同じ概念や常套句を、判で押したように何千回と執拗に繰り返せばよい、とした原理である。

「共感」についても、群集心理を巧みに利用し、興奮を共感に導いている。

孤独で寂しく感じる人間が何千、何万人もの目に見える賛同が裏付けられれば、その時には群集暗示の魔術的影響のもとに置かれていく。群集心理は意識的かつ意図的に手繰られていたのである。

いつのまにかヒットラーのダミ声は、(ダミ声でも)さながらビートルズのロックンロールのように当時の人びとを熱狂させ、歓喜の渦に巻き込んでいった。

巧妙に計算された舞台装置のひとつに、たとえばビアホールの大衆に向かってヒットラーが演説をするのは夜の8時からと決められていた時間帯があった。酒の酔いと人間の気持が高揚する頃合いを見計らっていたという。

これらの巧妙なプロパガンダの仕掛けが、900万~1000万人にも及ぶとされるホロコースト、ユダヤ人をはじめ移動民族、障害者、同性愛者、政治犯等の大量虐殺につながっていくこととなった。

ちなみに、今年コロナ禍の下での開催の可否で話題になった、オリンピックの聖火リレーのそもそもの発案者はヒットラーである。

国威発揚のために、ヒットラーはギリシアの宗教的儀式(古来からの儀式は聖火の灯火のみ)を巧みに利用し、征服地のブルガリア、ユーゴスラビア、ハンガリー、オーストリア、チェコスロバキアの各国を1人1kmずつ3,000人以上の聖火ランナーをベルリンまで走らせた。これが世界最初の聖火リレーである。

さらに、オリンピックを今日のような世界的メガイベントに成長させたのは、提唱者のクーベルタン男爵ではなく、当時の帝国主義を背景にして1939年のベルリン大会を主催したナチス・ドイツである。クーベルタン男爵はベルリン大会の成功に賛辞を送ってやまなかったという。

私たちはあまりにも歴史的な事実に無頓着すぎるのかもしれない。

6、7年前に台湾の国立故宮博物院展の巡回展が東京、九州で開催された時のことである。

台北の故宮博物院の文化財は、先の大戦の日本軍侵攻の最中に、かつて清王朝が蒐集していた北京の紫禁城(現・北京故宮博物院)の文化財を毛沢東の率いる中国共産党がやがて支配する中国本土から、国民党の蒋介石が南京経由で台湾に持ち出したという歴史的ないきさつがある。文化財の展示をめぐって、いわゆる「両岸問題」といわれる中国と台湾の緊迫した問題が横たわっているのである。

当時、展示会の主催者側の代表者はソフトバンクホークスの王貞治会長であった。王会長は台湾生まれである。楽屋裏のオープニングまでの待機時間のときだった。

ー「現役のときにこんなイベントに呼ばれて、“これは素晴らしい”とコメントみたいなことを云わされていたけれど、正直言ってなんにもわかっていなかったんですね。恥ずかしながら、当時わかっていなかったことがわかるんですね、今ごろになってようやく。最近、文化財の奥深さやその背景にあるものがわかるようになりましたよ。」ーと好々爺の口調で王会長は語っておられた。

故宮の名品、『翠玉白菜』や『肉形石』の歴史的ないきさつがある文化財への感慨をとおした会長ご自身のふりかえりでもあったのだろう。

あまりに早い賛同や拙速な怒りが拡散する世界。そのスピード感に戸惑うのはあながち年を食ったからだけではないとおもう。

たとえばひとが犬や猫と一緒に過ごすうえで、かれらがなにを考えているか、よくわからないから、心を通わせるために餌をやって、いつも撫でたり抱いたりしている。相手の目や尻尾の動きに共通の言語を求めて、互いに信頼し共感できるまでには長い年月を要するものである。

一方で、二者択一のような即物的に得られた結果にはプロセスが存在していない。プロセスなしに得た結果にはお互いの喜びが伴わない。

喜びを実感として分かち合えないから、共感を求めながらも人びとはますます孤立を深める。上すべりのような空虚さに包まれてしまう。

“いいね文化”といわれるボタンひとつの拙速なつながりは、その実、そのようなものかもしれない。

年を重ねて、わかっていないことがわかってきた。

西アフリカのブルキナファソがどこにあって何が起こっているのか、ルワンダで起こっていたこと、南スーダンのこと、パレスチナのこと、アフガニスタンのこと、ミャンマーのこと、アジア各地のこと、なんにもわかっちゃいない。

不可解だらけだ。

わかると思い込んでいる世界の裏側には、どうやらわかっていない多くの世界が張り付いているようだ。わかっていることのほうがじつは幻かもしれない。

身の周りのことを少しわかったことで、すべてがわかったような気になっていただけのことかもしれない。

わからないことをわかるのがすべての始まりのようだ。

最近、世間からすこし距離をとり、考える時間を持つことで、何かが訪れるのを待つことをおぼえた。

すると、私たちの追われている日々の暮らしの傍には、いにしえからの悠久なる時が確実に流れていることに気がつく。

あのとき、毎夜届けていたパサパサのあのコッペパンは、炊き上がりのご飯のうえで蒸していったん生地を戻してから、外皮をパリッと焼いて親子で平らげていたのを見ないフリして、こっそりと覗き見ていた。そんなことをおもむろに思い出したりしている。

“ガムは味がなくなってからが本当のガムの味”。

劇作家の野田秀樹の脚本・演出による劇中の台詞である。もう20年も前の舞台になる。

今になっても噛みしめられるアジのある台詞である。いや、今だからこそ本当の味が出ている言葉なのかもしれない。

了